万角转葫芦 红水渡幽溪

- 登载于 中国万象

渡轮驶入银鑛湾,梅窝码头在望。曾几何时,到大屿山旅行,只能乘渡轮到梅窝转巴士,小时候,脑海中的梅窝便等于大屿山。曾经好奇海湾在鑛场出现之前,是以甚么为名,毕竟银鑛只有约160年历史,而梅窝现存村落的历史可追溯至明朝,宋帝昺曾以此地作行宫,只是个传说,码头上一块南宋名臣李昴英有关的“李府食邑税山”徵税界石,却足证当年开垦聚居历史。

青屿干线通车后,特别是港铁东涌线开始运行后,这里不再是交通枢纽,有一段长时间,自己也转由东涌进出大屿山,感觉上交通时间更易掌握。但随着经东涌的人流急增,因为市镇发展,也因为游客骤增,决定避开往东涌的挤拥车厢,重返已变得幽静的梅窝。

石器时代器物 人类聚居史推前

梅窝从农田、盐田变避风渔港,再变身度假胜地,然后又冷清下来,甚至有点荒凉,疫下又再次热闹起来。虽然近年已多经梅窝出入大屿山,但也多是中转,最近一次特意为梅窝而来,已是几年前随龙舟队参加端午竞赛。近日再访,也算是为梅窝而来,不过是湾畔历史更悠久的万角咀。

万角咀虽属梅窝范围,但位处海湾尽头偏僻海角,有种世外桃源感觉。2016年时的人口调查,村内只剩五位居民,连居民代表也选不出,从前却曾为繁盛聚落,另一块被发现的“李府食邑税山”界石(已经移送香港历史博物馆),地点便在万角咀。1958年港大考古队在沙滩发掘出众多石器时代器物,1999年古迹办又发现唐代窰状建构及和大量青铜时代铜器,把人类聚居历史推至史前。

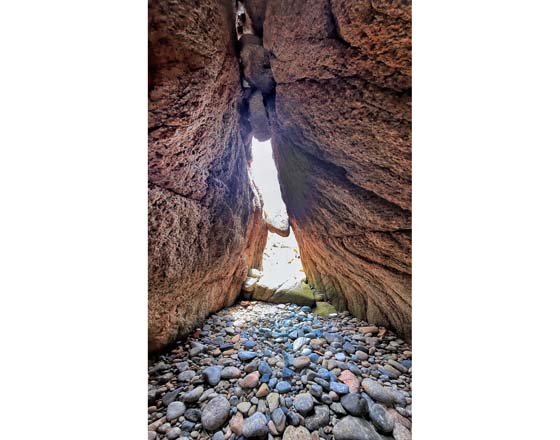

往万角咀,目的地主要是村旁沙滩与海角连岛沙洲,从梅窝有水泥村径连接,轻松易走,但为避开村中恶犬,也为了增加行程趣味,每次均从竹仔湾开始,沿海岸捆边前往。海岸线并不算难走,几乎没有险位,却仍有怪石、石巷石室可赏。当潮汐水平面在1.5米以上时,一些陡峭位置,便得高绕跨越,临近万角咀沙滩的一个海沟位,需要攀爬技巧越过。

到达万角沙滩,滩右有码头,滩后是村落,沙滩便是当年考古发掘遗址。选择不进村,继续捆边往滩左海角,查过潮汐进退时间,正午时分退至1米以下,可以登陆海角小岛葫芦洲。在海角吃过午餐后,连岛沙洲已完全露出水面,到岛上转一圈,走出小岛东岸,坐巨石上眺望坪洲、周公岛跟喜灵洲之间一片水域,东大屿人工岛填海工程,在议会再无反对声音下,恐怕将顺利上马。海洋环境改变,永远无法修复,亦威胁附近岛屿沿岸及陆地生态。

俯瞰将消失水域 攀上275山头

走过沙滩,继续捆边到狗虱湾前,政府爆炸品仓库禁止进入,铁丝网旁有明显荒径沿电线杆上山脊,应是电力公司为维修所开辟,同时也是早期的红胶木植林带,正植花期,白花漫山。现时植林多采用原生品种,早年却是生长迅速的外来品种,果实虽然不适合本地雀鸟食用,对生态环境也非全无贡献,在红胶木护荫下,林下原生灌丛已趋成熟,见大斑豹纹尺蛾在花间飞舞,看来对红胶木花蜜颇有兴趣。

以前走过的电线杆路,越走越迷糊,决定沿隔火带横移,回到明显山脊路,可俯瞰万角咀及狗虱湾,还有很大可能会消失的那片水域。接回从梅窝往大水坑神乐院的水泥路,意犹未尽,再接电线杆路登“红水山”。这个海拔只有275米的小山岗,有人只称275山头,左面山谷,原是因兴建高尔夫球场而消失了的红水村。山路急转向下,进入一清幽溪谷,曾在冬季到访,黄叶满地,有点金秋时节奥入濑溪的影子。

过溪之后,接回明显山径,左经高尔夫球会通稔树湾和愉景湾,右则沿溪下降一段,折往神乐院。这是大水坑的右源,溪水看来清澈,但知道维护溪旁高尔夫球场一片绿茵所需要的大量杀虫剂与化肥,“涧痴”如我,也不会贸然触碰溪水。高尔夫球会1983年开幕,大水坑下游神乐院在八十年代初不再在此养牛产奶,也许只是时间巧合,却是明智之举。