探索黄金比例 赏圣堂之美

- 登载于 中国万象

参观圣堂可说是欧游的指定行程,其实全香港共有40间天主教圣堂,连小堂及礼堂更达100间,但又有多少人会驻足欣赏,这些存在于社区中的本地圣堂呢?林社铃执事是第一代到英国深造古建筑保育的建筑师,亦是香港天主教教区的神职人员,今次记者在他带领下,欣赏本地圣堂之壮丽。

穿过半山的明爱中心和高主教书院,来到了隐藏在大楼和树林中的圣母无原罪主教座堂。林执事分享:“尖拱、玫瑰窗、飞扶壁,都是歌德式及仿歌德式的建筑特色。我们觉得这建筑物顺眼和漂亮,因为它合乎了黄金比例。”

黄金比例(The Golden Ratio)的出现,可以追溯到公元前四世纪的古希腊,古学者尝试从数学逻辑去探讨美的规律,认为美就是和谐与比例。把一条直线分为两段,总长度a+b与长段a的比例,等于长段a与短段b的比例,就是黄金比例,其数值通常为1.6180。及后的学者发现将黄金比例的长宽比,扩展形成的黄金螺旋,并被应用在艺术与建筑上,如大卫像和巴特农神殿等。圣母无原罪主教座堂,无论从正面或是侧面看,皆遵循黄金比例法则,这个可能便是它美的原因。林执事补充:“究竟设计者是跟从了这个黄金比例去设计,或是设计时觉得这样才顺眼,自然地合了比例,就不得而知。”

走进这形状犹如一个希腊十字架的歌德式设计圣堂,就感受到神圣的、庄重的气氛。在歌德式年代,圣堂建筑着重信徒与天父的距离,尖拱令内部空间更加高耸。等距的花岗石柱,利用透视的原理,让走在通道上有一种运行的感觉。自然光透过顶部的光窗,像射灯般照射到中廊,代表信徒走向救恩的道路有光。林执事说:“主教座堂,即是说在这一间圣堂有一个主教座,香港主教的椅子。”

铁铸螺旋楼梯 不同年代地板

圣母无原罪堂1842年建于中环威灵顿街,但由于位置渐渐成为繁忙的商业中心,邻近环境再不宜作宗教聚会地点,故教区于1881年购入坚道地皮另建圣堂,1883年奠基1888年完工。虽然坚道这间圣堂是1881年开始建造,但亦收藏了上一手主教座堂的历史构建。主教座堂内设有四个小堂,除了圣安多尼小堂,其他小堂所使用的祭台,都是由威灵顿街旧圣堂搬过来的。林执事特别提到其中的亡者小堂,“这个祭台是当年意大利最后一任皇室所捐赠的,在意大利铸造然后整个船运过来,在下方可看到意大利皇室或其家族的标记。”

另外主教座堂内有些铁造的建筑构件,更可说是在香港绝无仅有,“这里承托屋顶的铁架,我个人认为比西港城的更漂亮。后方还有一条铁的螺旋楼梯,不过就比大学堂那条逊色。”工业革命后,英国的铸铁技术一日千里,香港开埠初期很多建筑都有铸铁的构件,以铁建造虽然较省时,亦十分坚固,但一去到熔点便会整座倒塌。因此现代的建筑条例下,不容许铁构件外露,加上香港也未必能找到铁构件的复修专家,所以渐渐成为了遗物。“这条螺旋式的铁楼梯,原本的铁柱是烧得很细致的,但为了保留它,楼梯油漆可能髹得厚了一些,花纹变得没那么细致,虽然可惜,但这个处理也是无可厚非。”

所谓保育,就是尽可能把能反映当时特色、有历史价值的原物保留,就连修复地板也是一个很大的课题。“圣堂内的绿色地板,相信是1888年圣堂兴建时的原装地板。”走进圣堂低头看便发现不同年代的地板和铺法,林执事相信当年只更换了耗损程度较大的通道,把通道上完整的地板收集,然后修补到坐的位置上。

完整彩色玻璃 碎碑石藏遗骨

在歌德式建筑下,因两边有扶壁,建筑物不是靠墙或窗门来支撑,于是便可以用上美丽的彩色玻璃窗。“别看这些玻璃现在看上去很完整的样子,复修的技术是将原本的玻璃拆下来,再找两块强化玻璃把原本的玻璃夹着。就算是透明的,要找一块相同的玻璃也不容易。”

部份教堂的名字,都跟在教堂殉道者的名字有关,例如罗马的圣伯多禄大殿,其实是在圣伯多禄的墓地上兴建。在这个主教座堂内,都有一个疑似墓碑,碑上写着香港首位宗座监牧、瑞士籍若瑟神父的事迹──1841年,香港传教区脱离澳门教区后,成为了宗座监牧区,约瑟神父便在这时来到了香港。林执事说这块重要的碑石,曾在2000年维修时被维修工友打碎了,“收到消息后,只好第一时间赶过来把所有碎片拾回,同时碑石碎裂后在下面发现一个包裹,专家说不要移动它,我们都相信是若瑟神父的遗骨或遗灰。”

《圣母无原罪主教座堂》

评级:一级历史建筑

地址:港岛半山坚道16号

粉红玫瑰 对抗义和团

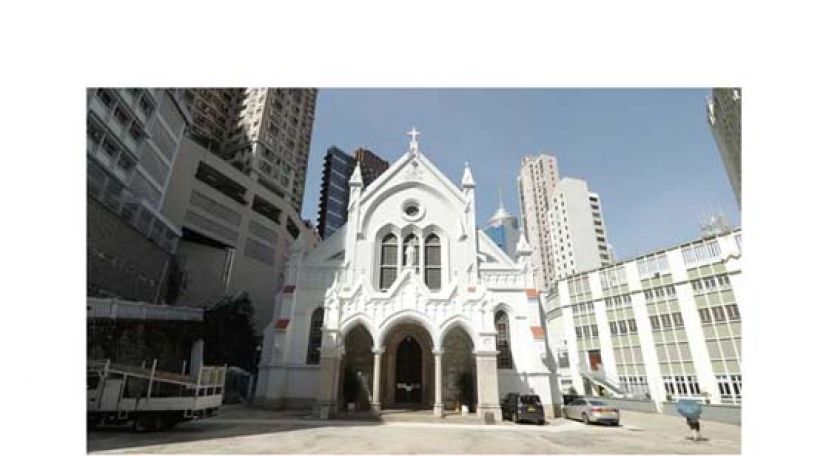

纵使你未曾踏足九龙玫瑰堂,也曾一定路经其位于尖沙嘴漆咸道南的大门。玫瑰粉红色与米黄色的配搭,配衬其名之余,更在繁忙的车路中显出了淡雅宁静的感觉。

跟主教座堂一样是仿歌德式的建筑,玫瑰堂是九龙区历史最悠久的圣堂,由当初服务来港对抗义和团的英兵小圣堂,到1905年葡萄牙籍教友出钱建成新圣堂,由当时只得的中间部份,加建了两旁的翼廊。随着战后大量难民涌入,教友数目增加,在1950年建了门廊旁的位置,从平面图看便由一个简单的圣堂,变成一个歌德式拉丁十字架架构。林执事笑言:“原本1905年兴建这个圣堂的时候,门口位置本是一个广场,1950年加建把正门推了出来,所以现在人们在这里结婚,影大合照都没有足够空间了。”他指出在历史的演变当中,见到前辈很灵巧地发挥对文物尊重的意识,玫瑰堂的改动不单止没有破坏原有的风格,更凸显其特色,是圣堂保育上的绝佳例子。

除了平面布局的扩建,从玫瑰堂很多细部亦可以欣赏得到,旧与新的元素如何配合。走进圣堂的侧门,便发现到一个以意大利洗水石米批汤所造的圣水兜。“看见这种物料便能推断这是1905年当时兴建圣堂的原物,我们进来时感受到这圣堂百年味道,便是因为这些原物。如果这个破坏了,改用了现代的批汤甚至铁兜,便失去了那种文化和保育的感觉。”

西式木梁加中式瓦片 天面杰作

林执事亦盛赞玫瑰堂的天面为杰作,“这个天面也是很值得观赏的,圣堂不是很大但能给人一种垂直的感觉。在1905年已做到一个非常漂亮的梁架。”西式木梁架,天花却用上中国的陶土瓦片,用本地材料配合西式设计,是中西结合的一个表达。

圣堂中最抢眼的装饰,便是祭台上方墙上,根据天主教传统诵念玫瑰经祷文时,默想耶稣的生平事迹而制作。本来只有欢喜五端、痛苦五端和荣福五端,但大约30年前,教宗若望保禄二世加入了光明五端。林执事指着图案说:“1905年的真迹便是外面那15个圈,内圈这五个应该是十多廿年前加上去的。如果仔细看是看到一点新旧的分别,当年做的泥塑和灰雕比较仔细。”祭台后方庞贝圣像旁的两座圣人像,则是两个月前才跟着《庞贝圣母》原画像加上去的。“圣像在完整性上,要加回圣道明和圣加大利纳这两位圣人,此改动既尊重原物亦将信仰更完整的表达出来。”

保育文物建筑要对其历史熟悉认知其文物价值,也要有“找不同”的触觉,小祭台石柱间距、用料有别,窗户数目不同,也可能是文物保育的线索。“是因为小祭台结构的需要,还是后来的加改呢?我们未必有答案。有这个疑问之后,便要去查找历史资料,这也是文物复修有趣之处。”

《九龙玫瑰堂》

评级:二级历史建筑

地址:九龙尖沙嘴漆咸道南125号

四合院风格的圣神修院

1924年,刚恒毅枢机认为,天主教很容易被人误会只是一个西方的宗教,便建议用中国的特色去建造圣堂和修院。圣神修院前身是1931年的华南总修院,融合中西建筑特色,是信仰本地化的代表作。这里的大圣堂用上了中国建筑的语言,与其他圣堂有着截然不同的感觉,林执事指出其特别之处,“在中式建筑上,像这样一个大厅堂,这个叫作七开间。传统会使用横身那边中央当正门,用这个七开间的结构来当圣堂,便把横向变成了直向,把直身这边作为正门。”

修院本来是四合院的设计,但1930年动工时正值经济大萧条资金不足,只有南楼落成。青砖、麻石、斗拱、雀替,甚至在屋檐下放了中国人象徵吉祥和财富的“蝠鼠吊金钱”,暗喻天主的百福临门。更巧妙利用中国吉祥的图案,来配合圣经故事,“在枋上我们可以看到瑞云的图案,正好当梅瑟出埃及的时候有云柱和火柱,还有一些雕花可以看到葡萄果实,就像圣经的话语中我们要结果实。利用本地建筑把神学和信仰变成本地语言,便容易让中国人及香港人所接受。”

共党上台 修士涌港

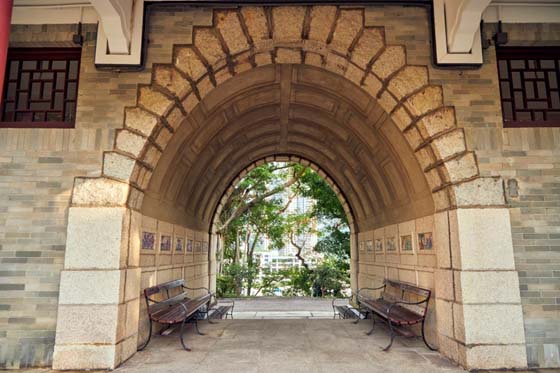

林执事更特别欣赏南楼墙身的青砖做工,“这个是1930年1931年便有的青砖,看到砖缝像丝一般幼细,因为用上了俗称‘五扒皮’的手工,保留一面平面,把砖身打磨成斜面,把两块砖并合后,再把两个斜面的狭缝填满,砖与砖便可以很贴,假设若这些青砖损毁了,现在的工人也不能制作出手工这么好的青砖了。”1949年中国共产党执政后,大部份修院停办,大量修士涌至香港。一班广东修士,最喜欢饭后聚集在隧道,故叫作广东门,“为何聚集在这里呢?因为隧道产生了风力效应,能感受阵阵凉风。”

另一样蕴藏着本地化意味的,是天台的十字架。十字架也因历史意义和地区分为很多种类,最传统经常看到的是拉丁式纵长十字架,两边长度一样的是希腊式正十字架,而圣神修院这款十字架中有圆环的是爱尔兰凯尔特十字架(Celtic cross)。这个十字架源于传道人在三至四世纪,把宗教传到爱尔兰时,爱尔兰人是崇拜太阳神的。为了做到移风易俗,告诉爱尔兰耶稣基督才是真正的太阳,所以便在十字架加了一个圆形。华南总修院的初任院长也是来自爱尔兰耶稣会,圣神修院亦担任着宗教本地化的重任,故用上凯尔特十字架。

虽然圣神修院极具建筑特色,但可惜的是由于是神职人员进修的地方,平常并不对外开放。林执事强调,社区圣堂的大门是常开的,鼓励大家探访,“天主教教堂大部份时间都是开放,不是教友都可以进去,午饭的时间我希望有15分钟宁静的时间,有信仰的便是与天主的关系,没有信仰的,便可作为和自己心灵对话的时间。”

《圣神修院》

评级:一级历史建筑

地址:香港仔惠福道6号