寻找真正香港水

- 登载于 中国万象

你可能以为香港人日常用都用东江水,其实你也有机会用正宗香港水。城门水塘其中一个水源是大帽山,与川龙同源,正宗香港靓水。这次记者与环保团体绿色力量主办、香港赛马会慈善信托基金捐助的《赛马会“集水成自然”教育计划》两位专家一起出发,到城门水塘集水区看水从哪里来。

根据水务署资料,现时香港总存水量约4.8亿立方米,每日用水量则约270万立方米。当中天然收集水只占香港的用水量约2至3成,另外7至8成属东江水。但Henry表示东江水输送到港,也要在部份水塘储存,如万宜水库或船湾淡水湖都会储存东江水。不过也不是全部水塘都会储存东江水,不少水塘都是正宗香港水。城门水塘就只收集天然雨水,水源来自大帽山水,与川龙同源。而川龙西洋菜特别鲜甜,有说其中一个原因是用了大帽山的山水灌溉。绿色力量高级保育经理Henry及教育主任Yedda就带记者游城门水塘集水区,寻找集水区的靓水。

集水区,顾名思义就是收集水的地方。集水区范围内会有收集雨水的天然河溪、引水道及树林,也会有水塘作最后收集雨水的容器。而香港大部份集水区都位于郊野公园,城门水塘集水区范围就包括城门郊野公园及大帽山郊野公园。虽然集水区的主要用途,一开始是作食水之用,提供水资源;可是大部份郊野公园都与集水区重叠,因此也提供了康乐用途。

集水区中的水塘,相信是香港人最熟悉的设施。回望当年水塘诞生,也正因为水源不足。Yedda表示1840年香港人口越来越多,水资源不足,当时大部份人都于古井或天然河溪提取水,因此开始要发掘一些干净的食水资源。为解决食水不足,闻说当年港英政府更曾开价1,000英镑寻求供水方案,后来至1860年代终于在薄扶林兴建了第一个水塘--林水塘。不过当时的水塘容量只有约7,500多立方米,只够当时居民4天的使用量。水需求一直上升,港英政府只好发展九龙及新界兴建水塘。至1936年,新界的第一个城门水塘也落成,容量达1,300万立方米,成为了最大容量的水塘。直至现在,香港现共有28个水塘,当中17个为食水水塘,11个为灌溉水塘。而灌溉水塘主要作农田灌溉之用。

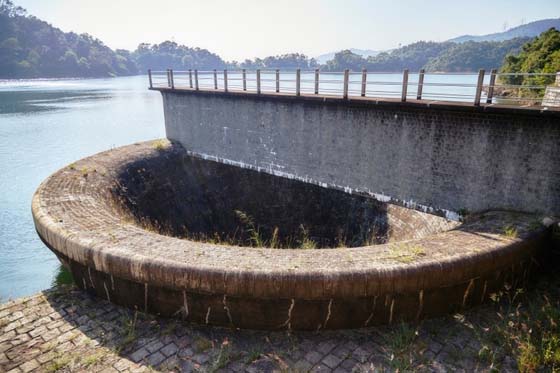

城门水塘主要由主坝、副坝及菠萝坝构成,三条水坝截断河谷然后形成水床。而Henry表示为了收集到更多雨水,城门水塘更有一条全长9公里的引水道,把大城石涧及大玄石涧一带河溪的水都引进城门水塘,令城门水塘的水量更丰富。不过除了入水,也要出水,Henry表示,城门水塘有一个出水塔,会把水塘里的水引到沙田滤水厂过滤,再供应给市民。另外更有个“漏斗”形状的溢洪道,为防收集的水过满时溢出,因此溢洪道会适时地把过多的水排走,维持水塘容量。

集水区里除了有水塘及郊游径,还有丰富的生态系统。而城门水塘集水区中出现最多的生物可能是猴子。闻说这里如此多猴子,是因为早期水塘附近生长了有毒的马钱(植物),为免马钱掉进水塘污染食水,当时就引进了对马钱毒性免疫的猴子,城门水塘集水区就慢慢成为了大批猴子生活的地方。猴子故事的真伪不得而知,但Henry表示,除了猴子,集水区内更有黄牛、箭猪、野猪及果子狸等野生动物,鸟类近224种、蝴蝶也达173种。水塘里更有水务署放置的鱼,以维持水质,还有不少人到此放生的红耳龟。水务署每年更会在指定时间开放牌照,让市民来水塘钓鱼。植物方面,当年战后很多树林都被砍伐,为了防止水土流失,当局就引入了植林三宝(台湾相思、红胶木及爱氏松)加快树林的形成。而当雨水进入了集水区,经泥土或树木根部吸收,或河溪里的生物吸收营养素,原本水里的污染物就被吸收,改善水质。

经过集水区的溪流,要眼看手勿动,不过环保团体绿色力量主办、香港赛马会慈善信托基金捐助的《赛马会“集水成自然”教育计划》中,也有4条自助游路线,能看到城门水塘不同面貌。如果想一边游览,一边有专家讲解,也可参加免费导赏团,认识更多城门水塘集水区的运作及生态系统。